1.若手社員が退職する理由を聞けていますか?

若手社員の早期離職はどこの会社でも悩みの種になっています。もちろん、給与への不満や労働時間の長さ、仕事上のストレスといった一般的な離職理由もありますが、それ以外の部分で会社がサポートできることはないでしょうか?今回は若手社員の退職理由について考えてみたいと思います。

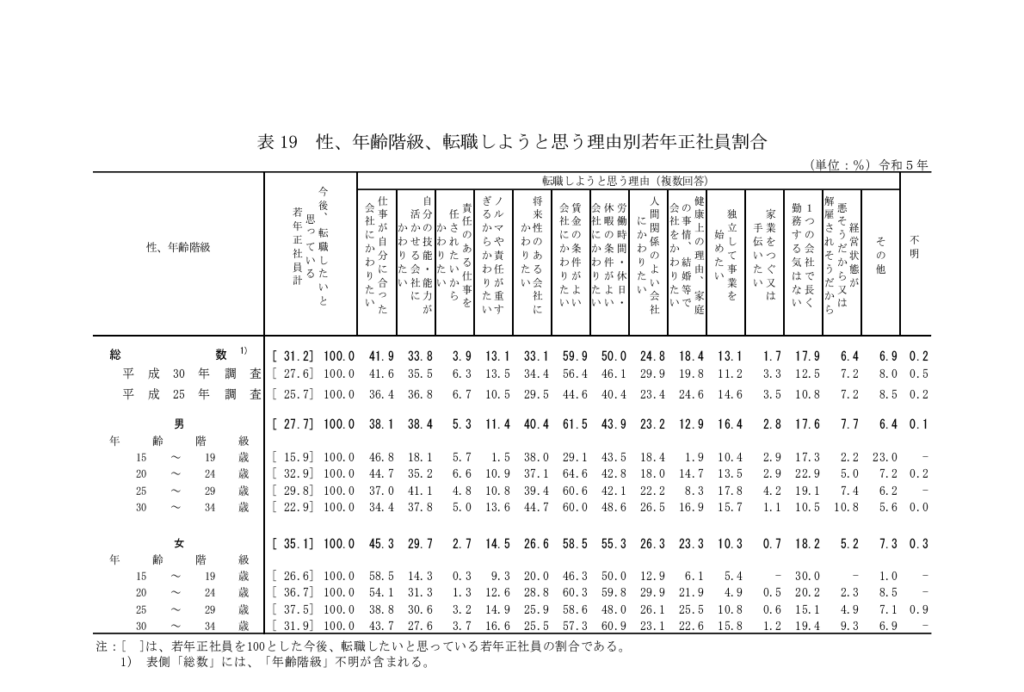

厚生労働省の令和5年のデータによれば、転職理由に「自分の技能・能力が活かせる会社に関わりたい」を理由にあげる若手は33.8%にものぼります。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/4-21c-jyakunenkoyou-r05.html

1-1.退職します!を知ってから理由を聞いていませんか?

退職理由?当然聞いているよって思っていませんか?

その理由はいつの段階で知ったことなのでしょう?

大抵の方々は、退職の意思表示が出てから、「なんで」と確認していませんか?

「去る者は追わず来る者は拒まず」の姿勢を貫くのであれば、退職を知ってからのタイミングで良いですが長く続けて欲しいと思っているのであれば、このタイミングだとかなり遅いです。

1-2.本当の退職理由を把握しているか

退職する人は、本音で退職理由を言いません。

やりたいことが出来た、夢の実現に向かってチャレンジしたい、家族の事情でやむを得なく、などの当たり障りない理由が大半ではないでしょうか?

1-3.本当の退職理由は語らない

なぜ退職する時に本当の理由を言わないのでしょう?

揉めずにスッキリ退職したい、今更言っても変わらないし、変えてほしいとも考えていない、そもそも会社に失望しているのに言う気にもならない、というのが本心だと思います。

2.常日頃から業務とは離れた考え方の話を聴いていますか?

2-1.半期毎の評価面談での話

大抵の会社は半期ごとに賞与の評価面談と年度末に昇給昇格の面談があると思います、この段階で話をする内容は何でしょうか?

期初に立てた個人別目標の状況や、今後何をしてもらいたいのかという会社からの期待や意向の話が主な内容で、面談対象者が何をしたいか、どんなことに興味があるのかなどの話はしたとしても、ついでに聞いているのではないでしょうか?

2-2.吞み会や、イベントでの話

業務外の話だから、会社から離れたときに話をしている、というケースもあるかと思います。

一理はありますが、吞み会での話って表面的になりがちだし、そもそもお酒が入っていると記憶も定かではないですよね、聞いていたつもりでもあんまり覚えていないのでは?イベントの最中もじっくり話す時間なんてとれないのではないでしょうか?

2-3.1on1での話

毎週1on1を実施して話を聞いているという方もいると思います。

がしかし、話す内容や聴き方が大切です。何がしたいか?今困っている事はありますか?などの表面的な話を毎週していても、お互いに話すこと無くなってしまいますよね。

雑談になったり、自慢話や、苦労話を一方的に話しているなんてことになっていないですよね。1on1の話は別のブログ記事で詳しく書こうと考えています。

2-4.その他の機会って何かありますか?

面談者の個人の話をじっくりと聴くって以外としていないと思います。

会話が無いのに、若手社員が何を考えているのか理解する事が出来ているのでしょうか?疑問ですね!

自分の成長や自己実現が出来ない事が本音の場合が多い自分の成長や自己実現という話をすると、年配の方は「会社の言われた通りの仕事をしてれば良いんだ」と考える人が多いかもしれません。

かつてのモーレツ社員(死語ですかね)は何の疑問も持たずに、言われたこと、指示されたことをがむしゃらに取り組んできました。

かつてはその働き方が正しかったのは分かりますが、今の時代は「自己実現」をどうするかを学んで来ている人達が増えています。かなりのギャップではないでしょうか?

3.若手社員の退職を減らすためにどの様な取組が必要?

3-1.傾聴する

すべての人が実現したい自己目標を持てているわけではありません。

じっくりと話を聞いて、少しずつ考えがまとめられる様に聴き役に徹する必要があります。

実現したい事を既に考えられている人の対しても、考えに至ったエピソードや背景、その価値観に共感しながら傾聴する必要があります。

従って傾聴とはどの様な事なのかは学ぶ必要があります。

3-2.一緒に考える

傾聴して、想いを理解する事が出来たら、今の会社に居ながらどの様な方法で成長と自己実現が出来るのかを考えていきましょう。

同じ部署だけでなく部署異動などの方法が無いかなど親身になって一緒に考えることが大切です

3-3.会社にアプローチする

現状の会社のルールでは実現できない場合も多くあると思います。「ダメだね、出来ないね」と諦めるのではなく、会社と話をしてルールの変更が出来ないか?100%ではないにしても、少しでも自己実現に向けた取り組みを会社としても応援できないか?

この様な視点でアプローチをしていくことが大切です。

動機付け要因が充足され、満足度は向上していくと思います。